お金のことって、大事だとはわかっていても、いざ子どもに話そうとすると難しいものですよね。

しかも最近は、現金を使う機会が減り、電子マネーで“見えないお金”をやり取りする時代。

子どもたちが

- お金の価値

- お金が減る感覚

を実感しづらくなってきています。

そんな中で、親御さんからは

マネ太

マネ太何度注意しても、あまり聞いてない感じがする

ちゃんと伝えられなかったらどうしよう

といった声も、FP相談やマネーセミナーの場でよく耳にします。

実際、これまで800世帯以上のご相談を受けてきた中でも、

子どもにお金の話をしたいけど、どう話せばいいかわからない

という親御さんは本当に多く、そんなときに“本”がとてもいいきっかけになっているのを何度も見てきました。

また、元塾講師としての経験からも、「知識をただ教える」のではなく、“親子でいっしょに考える”ことが、学びを深める一番の近道だと感じています。

だからこそ今、“本”というツールを使って、親子で一緒に「お金ってなに?」を考える時間をつくることが、とても大切になっています。

そこで、この記事では、ファイナンシャルプランナー・元塾講師の視点から、子どもの学びや発達に適した小学生向けのお金の本を、タイプ別・年齢別に10冊ご紹介します。

親御さんが気になる「どれを選べばいいの?」「読んだあと、どう活かす?」といった疑問にもお答えしています。

まずは気になる1冊から、親子でお金の世界に触れてみてくださいね!

土屋 剛(つちや ごう)

- 株式会社FCTGファイナンシャルプランナーズ:代表

- 講演実績:SBI証券や楽天等のマネーセミナー講師、確定拠出年金投資教育講師

- 保有資格:ファイナンシャルプランナー(CFP®)、日商簿記2級、一種証券外務員資格

なぜ今、「お金の本」が子どもに必要なのか?

子どもにお金の大切さをちゃんと伝えたい!

そう思っていても、

何から話せばいいの?

と迷ってしまう方、多いんじゃないでしょうか。

そんなとき、そっと背中を押してくれるのが“本”です。

最近のお金の本は、文章だけでなく、

- イラスト

- 図解

- 漫画 など

子どもでもわかりやすく、読みやすい工夫がたっぷり!

難しく感じる内容も、ぐっと身近に感じられるようになっていて、自然と読み進められる本が本当に増えてきました。

- なんで?

- どうしてこうなったの?

といった素朴な気づきを自然に引き出してくれるのが、お金の本の魅力です。

金融教育が家庭でも求められる時代

キャッシュレスでサクッと買い物ができて、物の値段もどんどん変わっていく今の時代。

今の子どもたちは現金よりも電子マネーに慣れているため、「お金が減る」「使った実感」が湧きにくい傾向があります。

これまでも「お金のことは学校で教えてくれるから大丈夫」とは言いにくい時代でしたが、今はなおさらです。

小学校でも金融教育は少しずつ始まっていますが、授業時間や内容には限りがありますし、生活と結びつけて学ぶには、やはり家庭でのサポートが欠かせません。

金銭感覚は、

- 「何を覚えたか」よりも

- 「誰にどう言われたか」「どんな経験をしたか」

で育つ部分がとても大きいんです。

- 親の声かけ

- 普段のちょっとした会話

が、そのまま子どもの“お金の価値観”に影響する場面を、私自身たくさん見てきました。

だからこそ、“見えないお金”を理解するためのツールとして、本の存在がますます大切になってきているのです。

では次に、小学生のお子さんにおすすめの本を、学年別・テーマ別にわかりやすくご紹介していきますね!

小学生のお金の本10選|年齢別の選び方&専門家の推し本

小学生向けのお金の本といっても、テーマや伝え方は本によってさまざま。

どんな本が子どもに合うかは、年齢や発達段階、そして“どんなことにワクワクするか”にもよりますよね。

- うちの子は、物語の方が好きかな?

- 図解やリアルな話のほうが入りやすいかも?

…そういった子どもの“興味の入り口”を意識して選ぶのが、失敗しないコツです。

以下の表を参考に、お子さんと相性の良い本を選んでみてくださいね!

※気になる本のタイトルをタップすると、詳細情報まで飛べます。

【FP推奨】小学生向けのお金の本一覧表

| 学年 | タイトル | 表紙 | 向いてる子のタイプ |

|---|---|---|---|

| 低学年 | コドモの大學 お金ってなんだろう? |   | 哲学的な会話を楽しめる子 深く考えるのが好きな子 |

| 低学年 | おかねのれんしゅうちょう おかいもの編 |   | 数字やシールが好きな子 体験型で学びたい子 |

| 中学年 | 学校では教えてくれない大切なこと3 お金のこと |   | 「なぜダメなの?」を自分で考えたい子 |

| 中学年 | マンガで覚える 図解おこづかいの基本 |   | ストーリー好き 感情と結びつけて理解しやすい子 |

| 中学年 | 小学3・4年生向け お金の考え方・使い方(STEAM) |   | 思考力を伸ばしたい子 STEAM教育に興味がある家庭 |

| 中~高学年 | 10才からの お金の貯め方・つかい方 |   | 整理好き 記録が得意な子 |

| 中~高学年 | にゃんこ大戦争でまなぶ!お金のヒミツ |   | 読書が苦手 軽く楽しく入りたい子 |

| 高学年 | 学習まんが 世界の伝記NEXT 新紙幣3人セット |   | 歴史好き 社会とのつながりに興味がある子 |

| 高学年 | 僕らの未来が変わる お金と生き方の教室 |   | 自己理解 社会問題に関心がある子 |

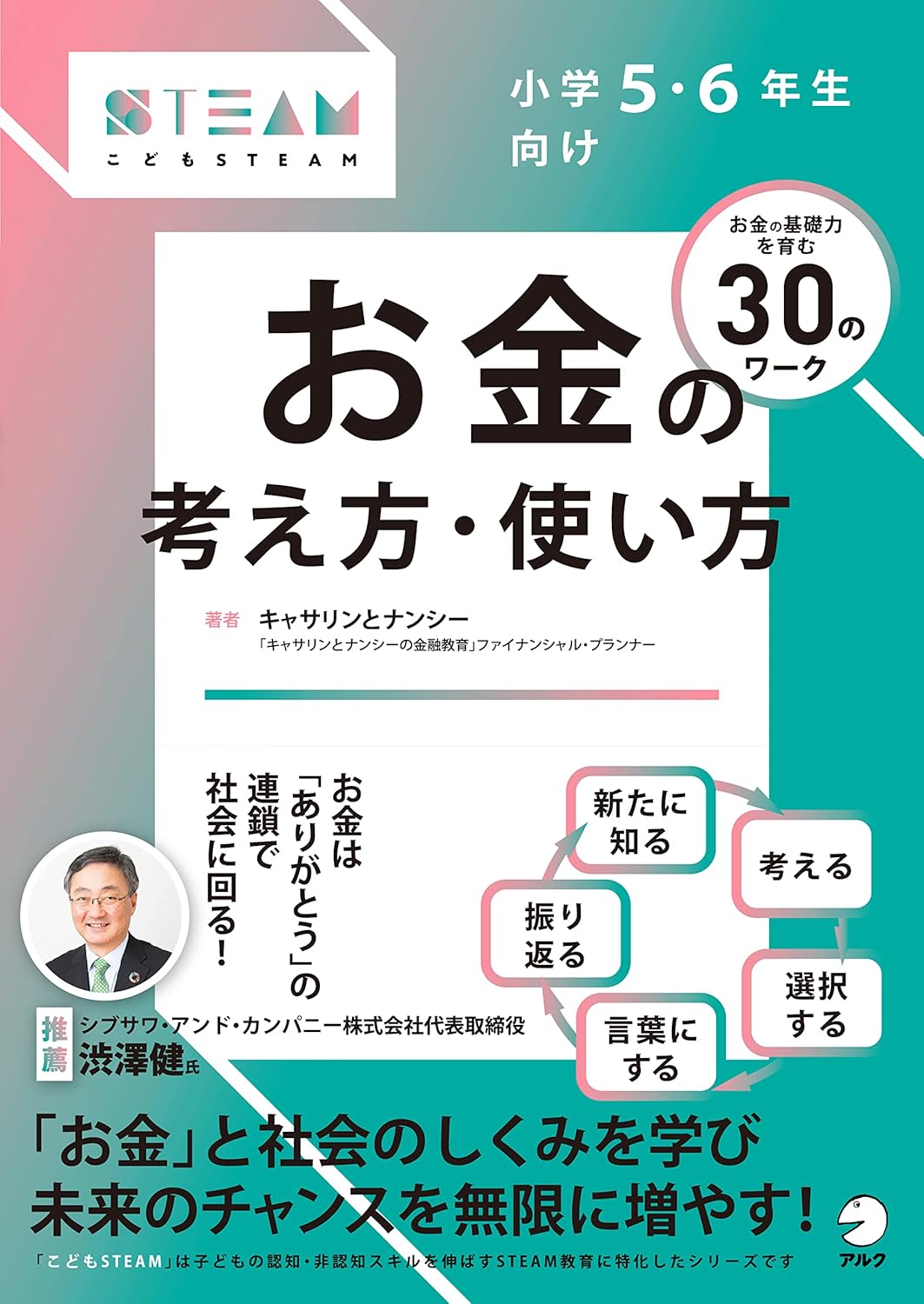

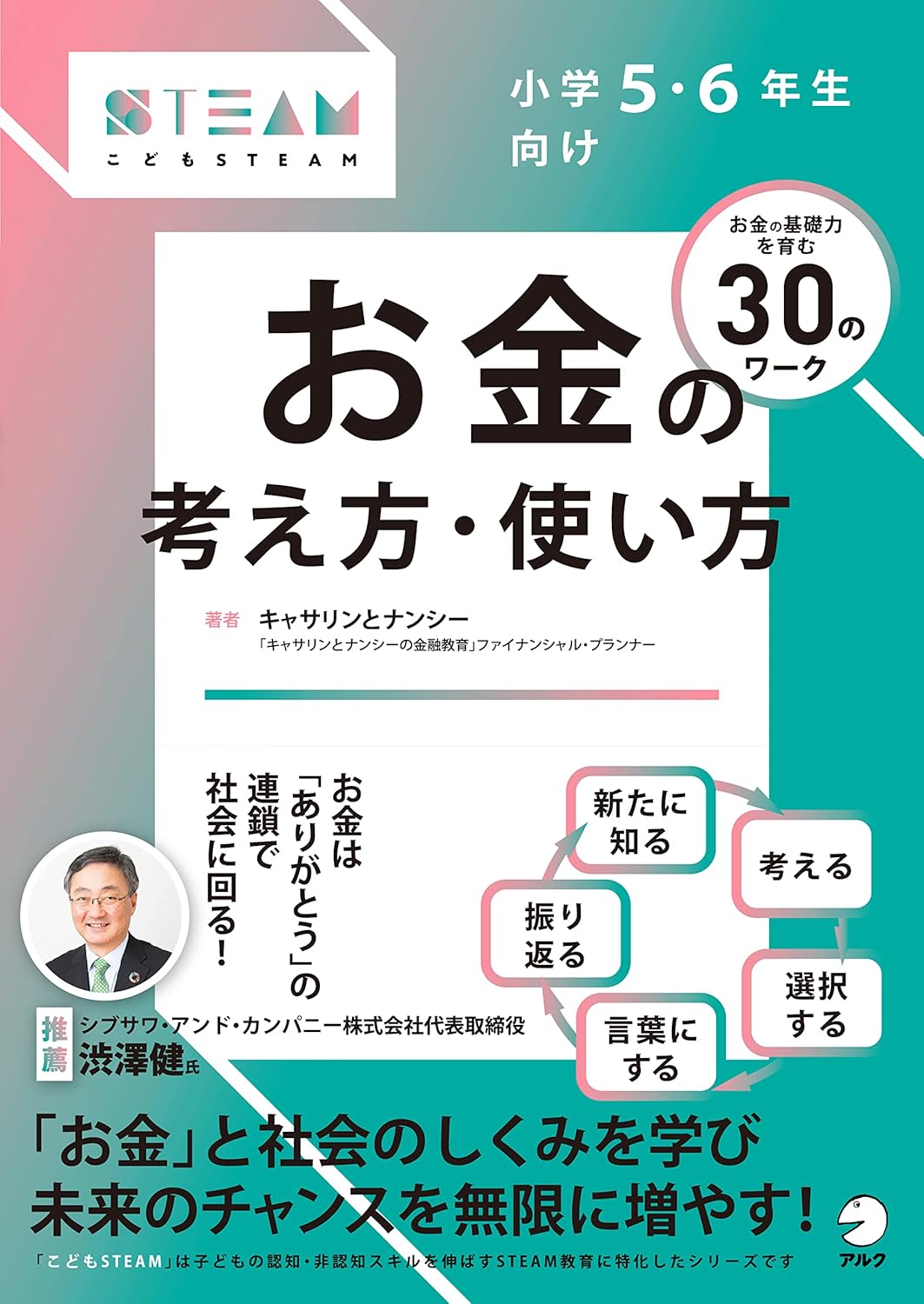

| 高学年 | 小学5・6年生向け お金の考え方・使い方(STEAM) |   | 正解がない問いに向き合える子 自分で考えたい子 |

低学年向け|お金の意味をやさしく学べる本2選

「お金ってなに?」がまだぼんやりしている小学校低学年の子どもたちに向けて、“お金の意味”をやさしく伝えてくれる本を2冊ご紹介します。

小1~小2向けのお金の本

| タイトル | 表紙 | 向いてる子のタイプ |

|---|---|---|

| コドモの大學 お金ってなんだろう? |   | 哲学的な会話を楽しめる子 深く考えるのが好きな子 |

| おかねのれんしゅうちょう おかいもの編 |   | 数字やシールが好きな子 体験型で学びたい子 |

親子で読んで話せる、最初の一歩にぴったりの本ばかりです。

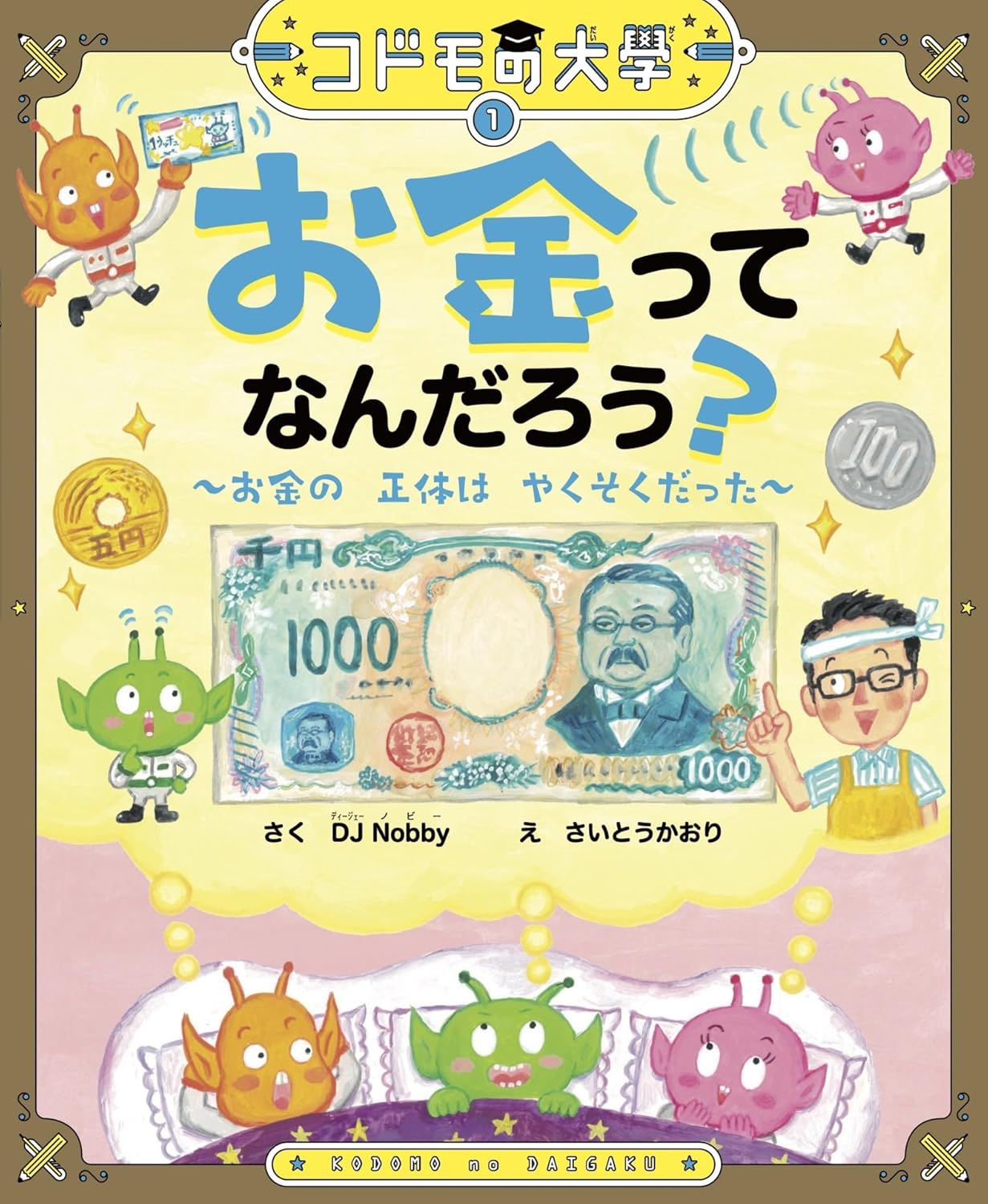

コドモの大學 お金ってなんだろう?~お金の正体はやくそくだった~

「お金って、なんのためにあるの?」

そんな素朴な疑問に、子ども自身が答えを見つけていける本です。

「やくそく」というキーワードを通じて、お金の本質=信頼の道具であることをやさしく伝えてくれます。

特徴

- ていねいな語り口とイラストで、お金の仕組みや流れを順序立てて説明

- 抽象的なお金の意味を「約束=やくそく」という子どもにも身近な感覚に置きかえて伝えている

- シリーズ「コドモの大學」らしく、難しすぎず、それでいて“本質に触れられる”一冊

こんな子におすすめ

- 「どうしてお金があるの?」と聞いたことがある子

- 「お金=物を買うもの」だけでなく、もっと深く理解したい探究心のある子

- 親子で“哲学的な会話”を少し楽しめるご家庭にも◎

家庭での活用法

- 読んだあとに「うちではどんな“やくそく”でお金を使ってるかな?」と会話してみる

- おこづかい制度の話し合いや、「お年玉はなぜもらえるのか?」といった行事の見直しにもつながります

- 「信頼と交換」という価値観を親子で話すきっかけにもぴったり

お金の計算と買い物が得意になるおかねのれんしゅうちょうおかいもの編

お金のしくみを「計算+体験」でしっかり身につけられる、ワークブック形式の知育本です。

おかいものごっこをしながら、

- 値段を見て選ぶ

- 足し算する

- おつりを考える

といった力が自然と育ちます。

特徴

- 実際のおかいものを模したページで、金額・数・選択のトレーニングができる

- 紙面が大きくて見やすく、貼って使えるシール付き

- ひらがな・カタカナ中心で、数字に不慣れな子でも安心

- ワークの中で「自分で選んで使う」疑似体験ができるのが最大の魅力!

こんな子におすすめ

- 数字が好き/シールや書き込みが好きなタイプの子

- おかいものごっこが好きで、レジやお金に興味を持ちはじめている子

- おこづかいをはじめる前に、「お金の使い方」を感覚で理解させたい家庭にもぴったり

家庭での活用法

- 実際の買い物に行く前に、この本で「選ぶ→計算→買う」を疑似体験しておくと理解がスムーズに

- お金や買い物に苦手意識がある子の“最初のステップ”にも◎

- シールを使いながら親子で一緒に会話できるので、学びと遊びが自然に両立

中学年向け|お金の使い方・ルールを学べる本4選

おこづかいをもらったり、自分で買い物をしたり。

そんな体験が少しずつ増えてくる中学年の時期。

ここでは、

- どう使えばいいか?

- 何を基準に本を選べばいいか?

といったテーマを、子どもの性格や興味にあわせて学べる本を4冊ご紹介します。

小3~小4向けのお金の本

| タイトル | 表紙 | 向いてる子のタイプ |

|---|---|---|

| 学校では教えてくれない大切なこと3 お金のこと |   | 「なぜダメなの?」を自分で考えたい子 |

| マンガで覚える 図解おこづかいの基本 |   | ストーリー好き 感情と結びつけて理解しやすい子 |

| 小学3・4年生向け お金の考え方・使い方(STEAM) |   | 思考力を伸ばしたい子 STEAM教育に興味がある家庭 |

| 10才からの お金の貯め方・つかい方 |   | 整理好き 記録が得意な子 |

ある程度、一人でも本を読める年齢になった小学校3年生~4年生くらいに適した本です。

学校では教えてくれない大切なこと3 お金のこと(改訂版)

- お金ってどう使うの?

- 無駄づかいってどういうこと?

そんな子どもの疑問に、

- ストーリー

- イラスト

- 会話形式

でわかりやすく答えてくれる人気シリーズの1冊。

おこづかい・買い物・お金の価値など、身近なテーマを通じて「お金の使い方のルール」が自然に学べますよ!

特徴

- 全ページカラーで、まんが・図解・クイズを交えて楽しく学べる構成

- 「節約とは?」「欲しいものの選び方」など、リアルな場面設定が魅力

- 改訂版ではキャッシュレスや電子マネー、新札にも対応しており、今の子どもに合った内容にアップデート

こんな子におすすめ

- おこづかいを使うようになってきた小3〜小4くらいの子

- 「ほしい!」が増えてきたけど、選び方に迷いがちなタイプ

- 「買っていいの?ダメなの?」の判断を自分で考える力を育てたい家庭に◎

家庭での活用法

- 読み終えたあと、「この本の中で○○ちゃんが買ったもの、どう思った?」といった会話から、自分の価値観を整理する練習に

- おこづかい制度を見直すときの「ルールづくりのきっかけ本」としても活用できる

- 兄弟で読む→「わたしだったらこう使う!」と話し合うのもおすすめ

マンガで覚える 図解 おこづかいの基本

「こういうとき、どうする?」をマンガと図解で楽しく学べる本。

ストーリーで楽しく学びたい子におすすめです。

お金を使う場面ごとの判断ポイントを、感情と結びつけながら理解できます。

会話やストーリーを通して、“どう行動したらいいのか”が自然に身につくのが特徴ですよ!

特徴

- 「買いたいものがあるとき、どう選ぶ?」「おつりはどう使う?」など、実際のシーンを想定したまんが構成

- 図解で振り返れるので、まんがで楽しく読んで、図で理解を深める2段構えの設計

- 「おこづかい帳」「貯める・使う・わける」といった基本の整理術もやさしく学べる

こんな子におすすめ

- 「欲しい気持ち」が強くなってきた小3〜小4の子

- 使い方にムラが出てきたおこづかいを、整理するきっかけがほしい家庭にも◎

- マンガが好きな子、ストーリーから入る方が理解しやすい子にとてもおすすめ!

家庭での活用法

- 「このシーン、自分だったらどうする?」と親子で話し合うだけで、“価値判断の練習”になる

- おこづかいルールや、月ごとの“プチ目標”を作るきっかけにも◎

- 「ためる・つかう・ゆずる」の3分類ワークと一緒に活用すれば、感情と行動がつながる体験学習に

小学3・4年生向け お金の考え方・使い方 (こどもSTEAMシリーズ)

お金のいろいろな使い方を、身近な例とイラストでやさしく紹介してくれる1冊。

STEAM教育の視点を取り入れながら、“お金=生きる力”として考えるきっかけになる内容です。

特徴

- 「欲しい vs 必要」「買うか待つか」などの選択シーンが充実

- イラストや図解が多く、読解が得意でない子でも取り組みやすい構成

- STEAMシリーズらしく、正解を教えるより“自分で考える”問いかけが豊富

こんな子におすすめ

- 「なぜ買うのか?」を考える練習を始めたい子

- 複数の選択肢から“選ぶ力”を育てたいご家庭に

- 思考型・問いかけ型の学びに興味を持ちやすいタイプ

家庭での活用法

- おこづかいの使い方に迷った時、「この本にあった考え方だったらどうする?」と話し合うきっかけに

- 欲しいもののリストアップや、買ったものの振り返りと合わせて活用することで、お金の“意味”を考える時間を作れる

10才からのお金の貯め方・つかい方 (大人だって本当は知らない)

使い方だけでなく、「どう貯める?」「どう記録する?」まで実践で学べる本。

おこづかい帳や分類ワークなど、“自分で管理する力”が育つ内容が中心です。

「コツコツ型・整理好きタイプの子」や「実際にお金を管理する力を育てたい子」にとてもおすすめです。

特徴

- おこづかい帳の使い方や「お金の整理整頓」など、すぐに実践できるアイデアが満載

- 会話調+図解で進むので、読みやすく、視覚的にも理解しやすい

- 「必要か、欲しいだけか?」を自分で考えるワークつき → 判断力を育てるのにぴったり

こんな子におすすめ

- おこづかいをもらっているけど、貯金が続かない/すぐ使ってしまう子

- 「使って後悔したことがある」など、“お金の選択”に少し悩んでいる子

- 自分で管理したり、ルールを作ったりするのが好きなタイプにも◎

家庭での活用法

- 本をきっかけに、おこづかい帳や「月いくらで管理してみようか?」という実践型の金銭教育が始められる

- 「この場面だったら、どうする?」と親子で話し合ってみると、価値観のすり合わせにも最適

- 高学年へのステップアップ本としても使いやすい1冊です

高学年向け|働くことや社会のしくみが学べる本4選

小学校高学年になると、子どもたちの関心は「自分とお金」だけでなく、“社会の中でお金はどう動いているのか”という方向にも広がっていきます。

たとえば…

- 働いたら、どうしてお金がもらえるの?

- ものの値段って、誰が決めてるの?

- お金持ちって、どうやってなるの?

そんな疑問をきっかけに、働くこと・社会・経済についての学びが深まる時期です。

ここでは、そんな疑問に答える

- 働くとは、どんなことなのか

- お金と生き方の関係

といったテーマを中心に、子どもにわかりやすい本を4冊ご紹介します。

小5~6年生向けのお金の本

| タイトル | 表紙 | 向いてる子のタイプ |

|---|---|---|

| にゃんこ大戦争でまなぶ!お金のヒミツ |   | 読書が苦手 軽く楽しく入りたい子 |

| 学習まんが 世界の伝記NEXT 新紙幣3人セット |   | 歴史好き 社会とのつながりに興味がある子 |

| 僕らの未来が変わる お金と生き方の教室 |   | 自己理解 社会問題に関心がある子 |

| 小学5・6年生向け お金の考え方・使い方(STEAM) |   | 正解がない問いに向き合える子 自分で考えたい子 |

どの本も、未来を生きる子どもたちに“お金の意味”を考えるきっかけをくれる1冊ですよ!

にゃんこ大戦争でまなぶ!お金のヒミツ

高学年向けのお金の本は、少し難しい内容も増えてきます。

でも、「そもそもお金ってなに?」がぼんやりしている子に、いきなり重めの本はハードルが高いことも。

『にゃんこ大戦争でまなぶ!お金のヒミツ』は、そんな子にぴったりの“最初の1冊”。

勉強っぽさが少なく、読書に苦手意識のある子でもスルッと読めるのが大きな魅力!

この本は「まず、お金っておもしろい!」と思える入り口として、高学年の読者にもとても価値のある1冊です◎

特徴

- 大人気キャラと一緒に「お金とは?」を楽しく学べるマンガ形式

- 「欲しい vs 必要」「貯金ってなんのため?」など、子どもの日常に近いテーマが満載

- Q&Aや図解も交えてテンポよく進み、読書が苦手な子にもぴったり

こんな子におすすめ

- お金に興味はあるけど、難しい本には抵抗がある子

- 「考える本の前に、まずは楽しく学びたい」というタイプ

- 読書が得意ではないけれど、にゃんこは好き!という子にも◎

家庭での活用法

- 「にゃんこがこう言ってたよ」と話題にしやすく、親子の会話が自然と広がる

- 「このテーマ、うちではどうしてる?」と、家庭のお金ルールを考えるきっかけにも◎

- 本の軽さを活かして、「お金の話って楽しい」をまず感じてもらえる1冊です

学習まんが 世界の伝記NEXT 新紙幣3人セット

2024年に新しくなった日本の紙幣。

お札に登場する3人の人物、

- 渋沢栄一

- 津田梅子

- 北里柴三郎

の生き方を、学習まんがでわかりやすく紹介してくれる1冊です。

単なる伝記ではなく、

- お金を稼ぐって? 社会のために使うって?

- この人たちは、なんでお札になったの?

そんな“お金の価値と意味”を、偉人の姿や物語から感じられるのがこの本の特徴です。

特徴

- 3人の人生を通して、「お金と社会の関係」「働くことの意義」が見えてくる

- まんがで進むので読みやすく、歴史や伝記が苦手な子でもOK

- 1冊で3人分読めるセット構成で、“社会とお金”を広く学べる

こんな子におすすめ

- 「新しいお札の人って、どんな人?」と気になっている子

- 歴史や人物の物語が好きで、ストーリーから学ぶのが得意なタイプ

- 働く意味や、社会とお金の関係に興味を持ち始めた子にも◎

家庭での活用法

- 「もし自分が紙幣になるなら、どんな人になりたい?」など、会話のきっかけに

- 家族で紙幣を見ながら「この人どんな人?」と調べていく“社会探究ごっこ”もおすすめ

- 学校でお札の話題が出たときにも、自信を持って話せる“知識の土台”になる

僕らの未来が変わる お金と生き方の教室

- なんのために働くの?

- どうやってお金を使うと、自分もまわりも幸せになるの?

そんな、“正解がない問い”に一緒に向き合ってくれるのがこの本です。

学校ではなかなか教えてくれない

- お金と価値観

- 社会課題とのつながり

- 「どう生きたいか?」をベースに考える、お金との向き合い方

など“お金=ただの道具ではない”ことを、やさしい言葉と図解で伝えてくれます。

これまで紹介してきたような「知識を学ぶ本」や「人物を知る本」とは違い、 この本は“自分の頭で考えて、自分の答えを見つけていくタイプの本”です。

特徴

- 寄付・投資・労働など、お金の多様な使い方を「価値観」から整理できる

- 「自分が大事にしたいことってなんだろう?」を考える自己理解ワークつき

- 子ども向けながら、大人も読み応えのある本質的なテーマを扱っている

こんな子におすすめ

- 「将来どんなふうに働きたいの?」に少しずつ関心が出てきた子

- 寄付・環境・SDGsなど、社会問題にも目が向いているタイプ

- お金の本を通して“どう生きたいか”まで考えたいご家庭にもぴったり

家庭での活用法

- 「お金を使うとき、どう感じる?」「これって誰かのためにもなるかな?」など、会話のきっかけがたくさん見つかる

- 親子で「自分が大事にしたいことマップ」を作って、選択の軸を一緒に考えてみるのも◎

- 「お金=選択肢」という考え方を伝えるのにも最適な1冊です

小学5・6年生向け お金の考え方・使い方 (こどもSTEAMシリーズ)

高学年になると、お金の使い方もただの“ルール”だけではなく、 「これ、本当に必要?」「いま買う?待つ?」といった判断力が求められるようになります。

この本はそんな「自分で考えて選ぶ力」を育てることにフォーカスした1冊。

STEAM教育の視点をベースに、お金を“学ぶ対象”ではなく、“思考の材料”として扱っているのが最大の特徴です。

「ほしい vs ひつよう」「買うか待つか」「ゆずるという選択肢」など、 正解のない問いに、自分なりの答えを出す練習がたくさん詰まっています。

特徴

- “買う・ためる・ゆずる”の3つの視点から、お金の選び方を深掘り

- イラストや図解が多く、考えるきっかけになる問いかけが随所にある

- STEAMシリーズならではの「考えるワーク」が満載。親が読んでも学び直しになる内容

こんな子におすすめ

- おこづかいや買い物の場面で、選び方を迷うことが多い子

- 「なんでそれがほしいの?」「こっちのほうがよかったかも…」と振り返ることが増えてきた子

- “感情だけじゃなく、理由を持って使う”練習を始めたい家庭にぴったり

家庭での活用法

- 買い物やおこづかいを振り返るとき、「この本にあった考え方だったらどうかな?」と一緒に検討する

- 欲しい物リストや使った記録と合わせて、「どんな使い方が自分に合ってるか」を話すきっかけに

- 他の本で学んだ“知識”や“価値観”を、この本で“判断力”につなげていく

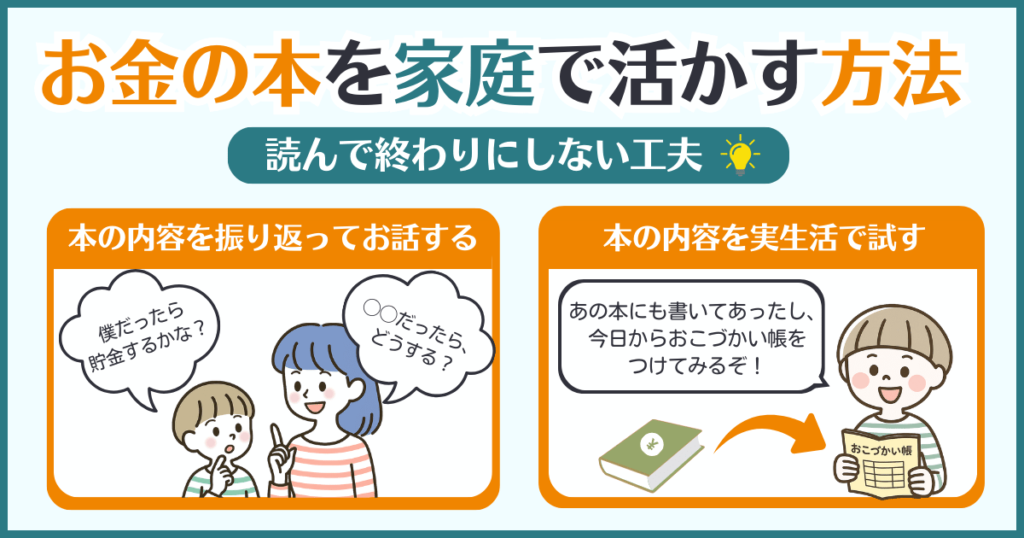

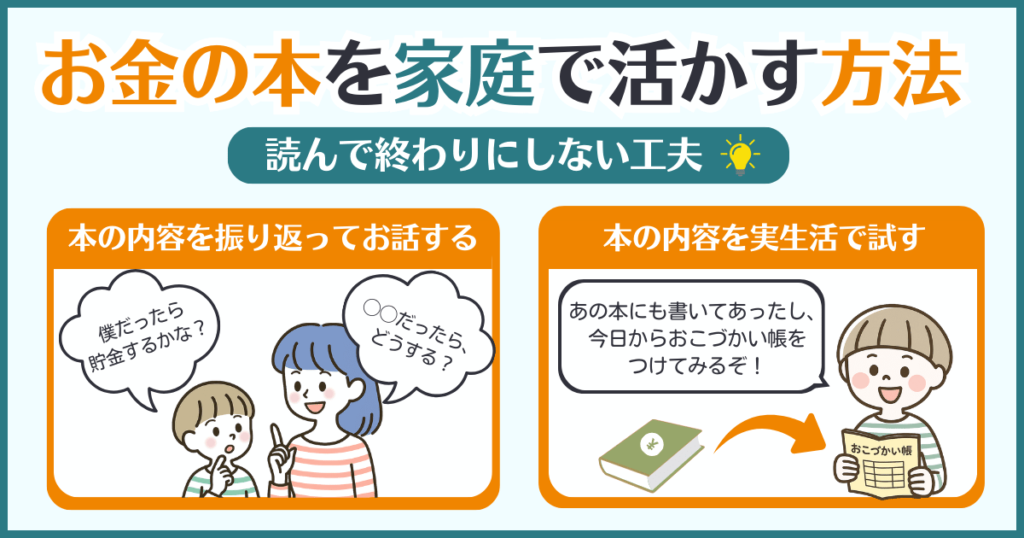

お金の本を家庭で活かす方法|読んで終わりにしない工夫

どんなにいい本を読んでも、「読んだだけ」では、子どもの金銭感覚はなかなか育ちません。

元塾講師としても、学びを“実生活と結びつける工夫”が定着に必要不可欠だと感じてきました。

お金の本も同じで、日常の会話や体験とリンクさせることが、理解を深める鍵になります。

実はその方法、ぜんぜん難しくないんです!

例えば、

- 本を読んだあとに、親子の会話の中で本の内容を出してみる

- 本で読んだ内容を、実際の生活で実践してみる

…そんなふうに、生活の中で少しずつ“つなげていく”ことが、「読んで終わり」を防ぐコツになります。

具体的な方法は、このあとに紹介していきますね!

親子の会話例を挟んで理解を深めよう!

本を読んだあと、ちょっとしたひと言でいいんです。

たとえば…

- 「あの子、なんでお金を全部使っちゃったんだろうね?」

- 「うちだったら、どうする?」

- 「この前、○○くんが欲しいって言ってたもの、いくらで買えるかな?」

こんな何気ない会話が“考える時間”を自然に生んでくれます。

そして、正解を求めなくてOK。

親御さんが「〇〇はそう思ったんだね。ママ(パパ)だったらこう思うな〜!」と伝えることで、“いろんな考え方がある”と学んでもらう機会になります。

家庭でできる!読み終えたあとの行動アイデア

本を読んだあと、子どもと一緒に「ちょっとやってみる」だけでも学びが深まります。

おすすめのアクション例はこちら

- お買い物ごっこ(実際にスーパーなどで)

→ お金の使い方を体験。レシートを見て、収支を記録してみるのも◎ - おこづかい帳デビュー

→ 使い道・目的・振り返りまで考える習慣に - 家族会議

→ 「おこづかいのルール」「買い物の優先順位」などを親子で話し合う - “ほしいものリスト”の整理

→ 衝動買いを防ぐ練習に!「いる・いらない」を一緒に分けてみる

こうした行動が、「本で得た気づき」を実生活につなげる架け橋になります。

では最後に、実際に多くのご家庭から寄せられる“よくある質問”を見てみましょう。ファイナンシャルプランナー視点で、わかりやすくお答えしていきますね!

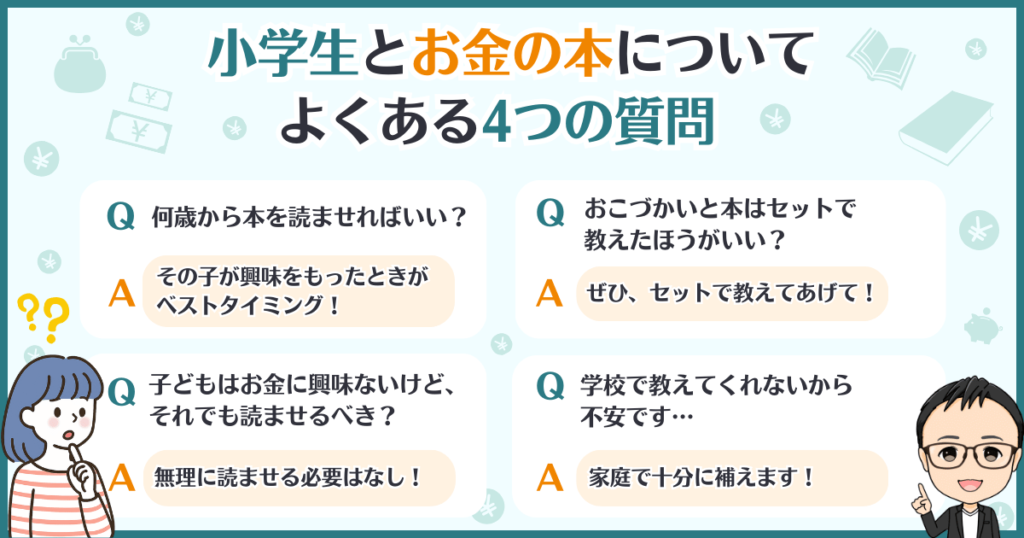

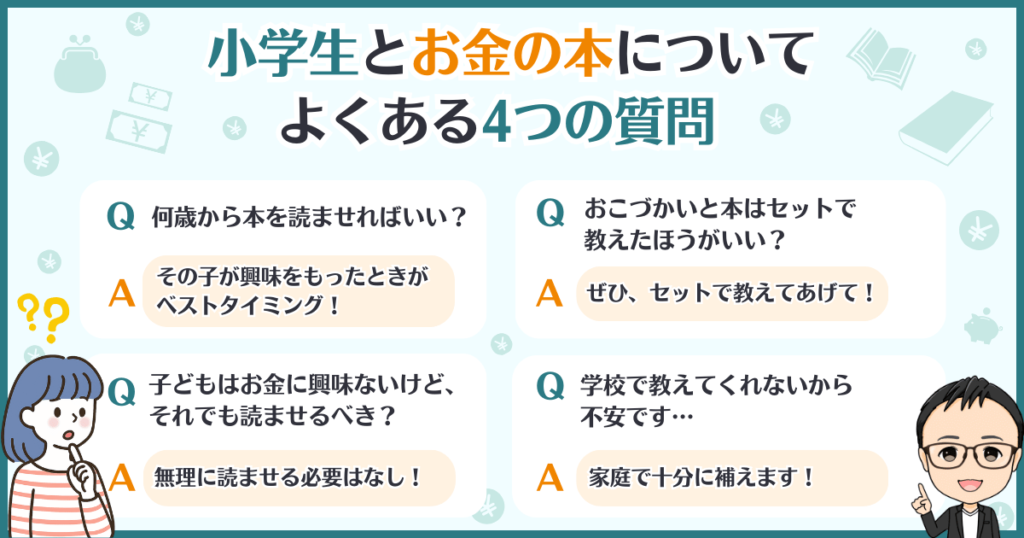

小学生とお金の本についてよくある4つの質問

お金の本は、読ませてみたいけど…

実際にご相談を受ける中で、多くの親御さんが感じている“ちょっとした不安や迷い”があります。

ここでは、特によく聞かれる4つの質問にお答えしていきます。

家庭でのお金の教育を始めるヒントとして、ぜひ参考にしてくださいね!

Q1:何歳からお金の本を読ませればいいの?

A:正解は「その子が興味を持ったときがベストタイミング」です。

年齢だけでなく、

- おこづかいを欲しがった

- 買い物で「これ高いね」と言い出した

- お年玉をどうするか迷っていた

…など、子どもの日常の“気づき”がきっかけになります。

実際には、年長〜小1くらいから本でお金に触れるご家庭も多いですが、小3・小4で初めて読む子ももちろんOK!

「ちょっと早いかも?」と思っても、親子で一緒に読むスタイルなら、いつ始めても大丈夫ですよ。

Q2:おこづかいとセットで教えるべき?

A:ぜひ、セットで考えてみてください◎

「使う・ためる・ゆずる」といったお金の選び方は、実際にお金を使ってみて初めて“体感”できます。

おこづかいを通じて、

- 自分で考えて選ぶ力

- 計画性や後悔の経験

- 人への思いやり(寄付など)

…を育てていくには、本の内容とリンクさせるのが効果的です。

本で「なるほど!」と思ったことを、おこづかいでちょっと試してみる。

そんなふうに、“考える→行動する”をセットにできると、理解がグッと深まりますよ。

Q3:学校で教えてくれないから不安です…

A:家庭でできることはたくさんあります。

たしかに、学校ではお金の授業がまだ十分とは言えず、親としては不安を感じるのも当然です。

でも、最近は小学校でも少しずつ金融教育が始まっていますし、家庭の中での声かけや話し合いがあれば、十分に補うことができます。

そして何より、「ちゃんと教えなきゃ」と構える必要はありません。

一緒に本を読んで、

ママも昔はこうだったな〜

この考え方、ちょっと見習いたいね

そんなふうに、親子で自然に話せる時間を持つことが、いちばんの学びにつながります。

Q4:子どもはあまりお金に興味を示していません。それでも読ませたほうがいい?

A: 無理に教える必要はありません。

まずは“興味のきっかけ”をつくることが大切です。

たとえば、

- お金に関する絵本やマンガを一緒に読む

- 実際にスーパーなどでお金を支払う体験をさせる

など、遊びや体験を通じて自然と「お金ってなに?」といった会話を広げられる機会をつくってあげるのがおすすめです。

まとめ|小学生とお金の話をするなら、まずは1冊の本から

それでは最後に、この記事でお伝えしてきたポイントを、改めて整理しておきましょう。

なぜ、今「お金の教育」が家庭でも必要なの?

- キャッシュレスや物価上昇など、子どもたちが育つ環境が大きく変化

- 学校でも金融教育は始まっているが、授業内容や時間には限りがある

- 親の声かけや日常の経験が、子どもの金銭感覚に直結する

小学生に「お金の本」をおすすめする理由

- 難しい話をしなくても、本を通じて自然に学べる

- 最近の本はマンガ・図解・会話形式など、子どもが理解しやすい工夫が満載

- 親子で読めば、会話のきっかけや価値観の共有にもつながる

年齢別のおすすめ本と選び方のコツ

- 低学年(小1~小2)|お金ってなに?をやさしく伝える本

→コドモの大學 お金ってなんだろう?~お金の正体はやくそくだった

→おかねのれんしゅうちょう おかいもの編 - 中学年(小3~小4)|使い方・ルールを考える本

→学校では教えてくれない大切なこと 3 お金のこと(改訂版)

→マンガで覚える 図解 おこづかいの基本

→小学3・4年生向け お金の考え方・使い方(こどもSTEAMシリーズ)

→10才からのお金の貯め方・つかい方(大人だって本当は知らない) - 高学年(小5~小6)|社会とつながる視点や“生き方”を考える本

→にゃんこ大戦争でまなぶ!お金のヒミツ

→学習まんが 世界の伝記NEXT 新紙幣3人セット

→僕らの未来が変わる お金と生き方の教室

→小学5・6年生向け お金の考え方・使い方(こどもSTEAMシリーズ)

読んだあとの工夫で、学びはもっと深まる

- 感じたことを話すだけでも、金銭感覚の土台が育つ

- おこづかい帳やお買い物体験と組み合わせて、行動につなげていく

- 親も一緒に学ぶ姿勢を見せることで、子どもも安心して話せる

子どもの金銭教育は、「いつか」でなく「今から」が大切です。

早すぎることはありません。

たった1冊の本からでも、子どもにとっての“お金との向き合い方”が変わっていきます。

まずは、気になる1冊を選んで、親子で一緒に読んでみてください。

小さなきっかけが、将来の大きな安心につながるはずです。

子どものお金の学びについて、「うちではどう関わればいい?」と迷ったときは、FP相談の中で、お話を伺うことも可能です。

お金のことをいっしょに無理なく考えていきましょう!

FP事務所サービス

| FP相談 |   販売ノルマがない独立系FPが、 幅広いジャンルのご相談をお受けします。 住宅購入 保険 家計管理 資産運用 相続・贈与対策 など 無料相談はこちら |

| 公式LINE |   公式LINEのお友達登録&簡単アンケートで、 以下5つの特典を無料プレゼント! 家計リスク簡易チェッカー 新NISA活用チェックリスト 住宅購入チェックリスト 保険リスクマップ表 子どものお小遣い表 公式LINE 友だち登録はこちら |

| FP相談 | 公式LINE |

販売ノルマがない独立系FPが、 幅広いジャンルのご相談をお受けします。 住宅購入 保険 家計管理 資産運用 相続・贈与対策 など |   公式LINEのお友達登録&簡単アンケートで、 以下5つの特典を無料プレゼント! 家計リスク簡易チェッカー 新NISA活用チェックリスト 住宅購入チェックリスト 保険リスクマップ表 子どものお小遣い表 |

| 無料相談はこちら | 公式LINE友だち登録はこちら |

FP事務所サービス

| FP相談 |   販売ノルマがない独立系FPが、 幅広いジャンルのご相談をお受けします。 住宅購入 保険 家計管理 資産運用 相続・贈与対策 など 無料相談はこちら |

| 公式LINE |   公式LINEのお友達登録&簡単アンケートで、 以下5つの特典を無料プレゼント! 家計リスク簡易チェッカー 新NISA活用チェックリスト 住宅購入チェックリスト 保険リスクマップ表 子どものお小遣い表 公式LINE 友だち登録はこちら |

| FP相談 | 公式LINE |

販売ノルマがない独立系FPが、 幅広いジャンルのご相談をお受けします。 住宅購入 保険 家計管理 資産運用 相続・贈与対策 など |   公式LINEのお友達登録&簡単アンケートで、 以下5つの特典を無料プレゼント! 家計リスク簡易チェッカー 新NISA活用チェックリスト 住宅購入チェックリスト 保険リスクマップ表 子どものお小遣い表 |

| 無料相談はこちら | 公式LINE友だち登録はこちら |

コメント(承認制のため、4~5日以内に反映・返信予定です)