2022年には、以下のように女性だけでなく男性にも深く関係する育休制度の法改正が段階的に進められています。

特に10月以降は制度が大きく変更されるため、男性でも育休制度を活用する人が増えそうです。

2022年の育休制度の改正内容

| 2022年3月以前 | 2022年4月以降 | 2022年10月以降 | |

|---|---|---|---|

| 企業から従業員への育休制度の説明 | 努力範囲 | 義務 | 義務 |

| 企業から従業員への育休取得の促進 | 努力範囲 | 義務 | 義務 |

| 男性用の育休制度 | パパ休暇 | パパ休暇 | 出生時育児休業(男性版産休) |

| 通常育休の分割 | 不可 | 不可 | 2回 |

| 有期雇用者※の通常育休取得 | 不可 | 可能 | 可能 |

とはいえ、SNSなどでは育休を実際にとったご家庭から、以下のような声が聞こえてくることも珍しくありません。

マネ子

マネ子育児も家事もメインはママで、パパに育休を取ってもらった意味がない。

指示しないと動いてくれないし、逆に食事の準備が増えて疲れた…。

そこで本記事では、個別相談実績が700世帯を超えるFP土屋が以下3つのポイントにしぼって、男性が育休を取る際に知っておくと役立つ情報をまとめて紹介していきます。

- 男性が「とるだけ育休」になりやすい理由

- 男性が育休と産前の話し合いポイント7選

- 育休を取れない男性は何をすればいい?

ぜひ、最後までご一読くださいね!

土屋 剛(つちや ごう)

- 株式会社FCTGファイナンシャルプランナーズ:代表

- 講演実績:SBI証券や楽天等のマネーセミナー講師、確定拠出年金投資教育講師

- 保有資格:ファイナンシャルプランナー(CFP®)、日商簿記2級、一種証券外務員資格

男性は何をするか決めないと「とるだけ育休」になりやすい

男性・女性といっても、人によって大きく異なる部分があります。

しかし、傾向として男性は産前に何をするか決めておかないと「とるだけ育休」になりやすいです。

実際に2019年に公益財団法人日本財団とコネヒト株式会社が共同でした「パパ・ママの育児への向き合い方と負担感や孤立感についての調査」によれば、

- 育休中男性の約3人に1人の

- 1日の家事・育児時間が「2時間以下」になっている

といった”とるだけ育休”の実態が明らかになっています。

これは、

- 産後でボロボロの体になっているママ

- 夜間問わずお世話が必要な乳幼児

がいるご家庭だと想定すると、かなり低い家事・育児時間だと言えます。

そのため、もし男性が育休を取る場合には育休を無駄にしないためにも、まだ余裕がある産前に育休で具体的に何をするのかを話し合っておくのがおすすめです。

では次に、どんな内容を話し合えばいいのかについて解説していきます。

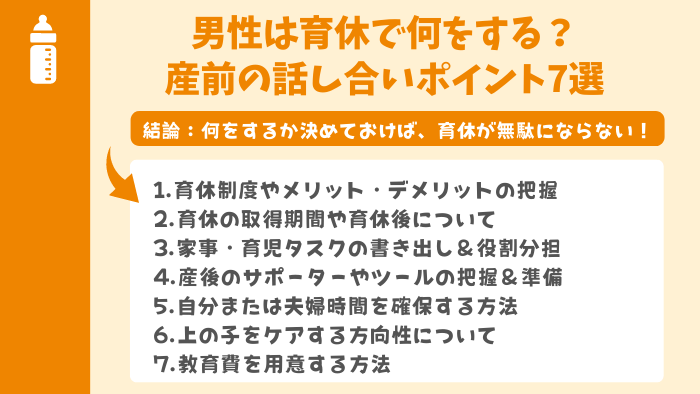

男性は育休で何をする?産前の話し合いポイント7選

男性が育休で何をするか具体的に決まっていない場合には、産前に

- 育休制度やメリット・デメリットの把握

- 育休の取得期間や育休後について

- 家事・育児タスクの書き出し&役割分担

- 産後のサポーターやツールの把握&準備

- 自分または夫婦時間を確保する方法

- 上の子をケアする方向性について

- 教育費を用意する方法

の7つのポイントについて話し合っておくのがおすすめです。

それぞれどういうことか、解説していきますね!

①育休制度やメリット・デメリットの把握

男性育休で何をするかの産前話し合いポイント1つ目は、「育休制度やメリット・デメリットの把握」です。

冒頭でもご説明したとおり、2022年に段階的に改正されている育休制度ですが、実は改正前から日本の育休制度は世界トップクラスの内容だと言われいます。

特に、10月からの制度改正で「産後パパ育休制度」が新設され、男性もさらに使いやすい育休制度へと進化しました。

しかし、育休制度の内容を把握していないと、せっかくの制度も有効に使えません。

この後に紹介する制度内容やデメリット・メリットを確認し、ご自身のご家庭にどのように取り入れていくかを考えてみましょう。

2022年10月からの日本の育休制度

| 対象者 | 会社員&有期雇用者※1 |

| 給付期間 | 原則1年(保育園の待機などで最長2年) |

| 給付期間 | 180日間は休業前の給料の67%、それ以降は50%分もらえる ※育休中は税金等がかからないので、実質は手取りの最大80%もらえる! |

| お得なポイント | 育休中は、所得税・社会保険料・雇用保険料が免除 |

| 分割しての取得 | 可能 ※パパは新制度も合わせると、合計4回の分割取得ができる |

| 新制度(産後パパ育休) | 通常の育休制度とは別に追加で取得可 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |

2022年10月からの育休制度の詳しい説明はこちら

→リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省

男性が育休をとるメリット・デメリット

日本の育休制度は非常にレベルが高いですが、もちろんデメリットも存在します。

そのため、ご家庭の状況にあわせて育休制度のメリット・デメリットを比較して、この次にお話するパパの育休取得期間を話し合うのがおすすめです。

特に、

- 1ヶ月以上の育休はボーナスが減る可能性が高い

- 育児休業給付金は初回支給まで約2~3か月かかるケースが多い

※妻とのダブル育休だと無給期間ができる→育休の最初の数カ月は貯金を切り崩す必要がある

の2つのデメリットは、男性側の育休期間を決める上で重要になるポイントです。

出産前に家計の見直しや資金計画も必要になるので、ご夫婦でよく話し合っておくようにしましょう!

男性が育休をとるメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 夫婦で家事・育児を分担できる 子育ては夫婦でするといった共通認識が強固になる 産後も良好な夫婦関係を構築しやすくなる 母体の回復が早くなる パパの育児・家事レベルが上がることで、ママの仕事復帰がスムーズになる 貴重な赤ちゃんの時期の成長を見守れる 育児の大変さや喜びを実感できる | 家計全体の収入が一定期間減少する 残業代がもらえなくなる 1ヶ月以上の育休はボーナスが減る可能性が高い育児休業給付金は初回支給まで約2~3か月かかるケースが多い(妻とのダブル育休だと無給期間ができてしまう) 育休中の計画を立てないと、ただの休暇に終わる 職場の状況や雰囲気によっては取りにくい キャリア形成や出世への影響が懸念される |

②育休の取得期間や育休後について

男性育休で何をするかの産前話し合いポイント2つ目は、「育休の取得期間や育休後について」です。

男性の育休取得率は、2021年度に過去最高の13.97%を達成しました。

しかし、実際の男性の育休取得期間は、以下の2つの調査結果をみると数日~1週間以内に留まっているご家庭が多い※ことがわかります。

しかし、このあたりは周りの状況を参考にするのではなく、ご自身の職場や家庭・家計の状況をふまえ、育児取得期間を決定しましょう。

イメージとしては、

- 新人社員として育児や家事(業務)に

- 携わった期間(時間)の分だけ経験値が増えて

- 育児や家事のレベルが上がる

と考えていただくのがわかりやすいかもしれません。

育休取得期間別に到達できる家事・育児レベル

| 育休取得期間 | 到達できる育児・家事レベル |

|---|---|

| 1週間以内 | よくわからないうちに終了する |

| 1ヶ月以内 | 最低限の家事・育児に少し慣れる |

| 3ヶ月以内 | ママの産後の体調回復を助けられる |

| 半年以内 | 育休後も戦力になる家事や育児が可能 |

| 1年以内 | ママと同レベルで育児や家事ができる |

- 上記はあくまでも目安です。実際にどのくらい家事や育児に携わっているかで、到達レベルは異なります。

また、育休取得期間にかかわらず、育休後もパパが当事者意識を持って家事や育児を担当できるように、この後に紹介するポイントも話し合っておくのが大切です。

③家事・育児タスクの書き出し&役割分担

男性育休で何をするかの産前話し合いポイント3つ目は、「家事・育児タスクの書き出し&役割分担」です。

具体的には、以下のような紙を使って育休中の役割分担について話し合ってみましょう。

家族ミーティングシート|積水ハウス

※一部、2022年10月以前の育休制度の内容のため注意

また、すでにお子さんがいるご家庭では、以下の家事育児のタスク表を使って、家事育児負担の比重が現時点でどちらに偏っているのかをチェックするのもおすすめです。

もし紙だと夫婦で情報が共有しにくい場合には、アプリを利用して家事・育児の分担を行う方法もあります。

ぜひ、ご家族と相性の良い方法で、比較的余裕がある産前に家事や育児の役割分担をしっかり話し合っておいてくださいね!

④産後のサポーターやツールの把握&準備

男性育休で何をするかの産前話し合いポイント4つ目は、「産後のサポーターやツールの把握&準備」です。

というのも、いくらパパが育休を取っていると言っても、育児は親二人だけでは乗り越えられない壁がたびたび立ちはだかります。

そのため、育休中や育休後も、できるだけ親側の負担を減らすために産後のサポーターやツールを把握・準備しておくのが重要になるのです。

具体的には、以下記事で紹介しているようなサービスやツールの利用を検討してみてくださいね!

⑤自分または夫婦時間を確保する方法

男性育休で何をするかの産前話し合いポイント5つ目は、「自分または夫婦時間を確保する方法」についてです。

産後は子供のことで頭がいっぱいになりがちですが、産前に「自分または夫婦時間を確保する方法」について話し合うのは非常に重要なポイントになります。

なぜなら、そこをしっかり話し合っておかないと、

育休を取ってもらったけど、パパに飲み会に行かれて腹が立った!

私は全然自由時間がなくて、美容院にも行けていない。

などの問題が発生し、ケンカに発展するケースが多いからです。

産前からそれぞれに休暇時間をつくる方向で話し合っておくことで、不平等感をなくし親自身もリフレッシュしながら育児と向き合えるようになります。

ぜひ、

- 1ヶ月に1回はどちらかが完全な休日をとる

- 1ヶ月に1回は、子供を実家やベビーシッターに預けて夫婦で話し合う時間を取る

のように、意識的に休む日をつくるようにしてみてくださいね!

⑥上の子をケアする方向性について

男性育休で何をするかの産前話し合いポイント6つ目は、「上の子をケアする方向性について」です。

すでにお子さんがいるご家庭では、

- 上の子の赤ちゃん返り

- 親御さんの上の子可愛くない症候群

などで、メンタル面※の問題が発生しやすくなります。

また、上の子の状況や年齢によっては、

- トイレトレーニング

- 宿題や勉強

などのさまざまなフォローが必要です。

そのため、産前から夫婦で「上の子とふたりきりで過ごす時間をいつ作るか」「生活面のフォローはどうするか」について話し合っておいたほうが良いでしょう。

⑦教育費を用意する方法

男性育休で何をするかの産前話し合いポイント7つ目は、「教育費を用意する方法」です。

具体的には、子供が生まれた後に

- いつまでに

- いくら

- どんな方法で

教育費を貯めればいいのかを考えておく必要があります。

ちなみに当サイトでは、ご家庭の状況や進路にもよりますが、

- 未就学児~高校までの教育費は、生活費から支払い

- 大学の教育費は、17~18歳まで約300万~500万円を目標に貯める

方針をおすすめしています。

教育費を用意する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください!

また、わからないことがあれば、遠慮なく直接お問い合わせくださいね^^

では次に、育休を取れない男性は何をすればいいのかについて解説していきます。

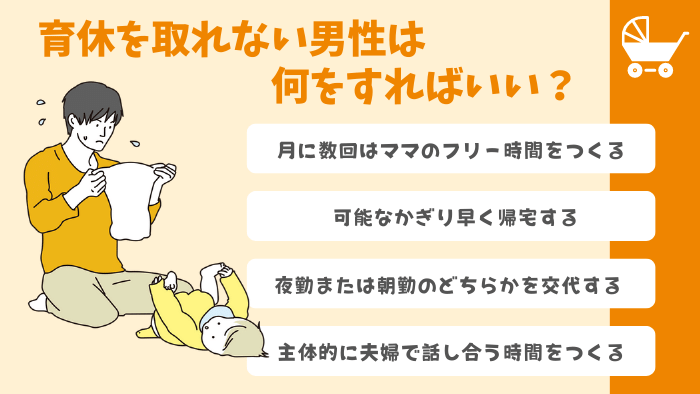

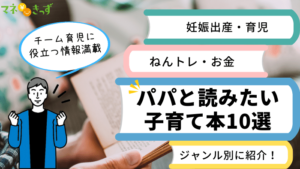

育休を取れない男性は何をすればいい?

- 育休が取れない

- もしくは、取れても短期間になってしまう

場合に、男性側は

- 月に数回はママのフリー時間をつくる

- 可能なかぎり早く帰宅する

- 夜勤または朝勤のどちらかを交代する

- 主体的に夫婦で話し合う時間をつくる

の4つを意識して動くのがおすすめです。

というのも、仕事でも想像したらわかるように、人員が少ない状態で次々に発生するタスクを1人で処理するワンオペ業務は、言葉にできないくらい大変です。

余裕があれば助けを求めることができても、本当に大変だと目の前のことをこなすのに精一杯でSOSを出せなくなるママも多くなります。

なので、基本はパパがママのフリー時間を増やせるように上記4つを意識して、主体的に動く必要があるのです。

もしどうやって動けばいいかわからない場合には、ぜひパパ向けの育児本を参考にしてみてください。

思っている以上に具体的な方法が掲載されているので、役立ちますよ!

結論:男性が育休で何をするかは産前の話し合いで決まる!

それでは最後に、男性が育休で何をするかについて重要なポイントを簡単におさらいしていきます。

男性は育休中に何をするか決めておかないと、

- 育休中男性の約3人に1人の

- 1日の家事・育児時間が「2時間以下」になっている

というように、”とるだけ育休”になりやすい実態が明らかになっています。

そのため、余裕がある産前のうちに、

- 育休制度やメリット・デメリットの把握

- 育休の取得期間や育休後について

- 家事・育児タスクの書き出し&役割分担

- 産後のサポーターやツールの把握&準備

- 自分または夫婦時間を確保する方法

- 上の子をケアする方向性について

- 教育費を用意する方法

の7つのポイントについて話し合っておき、育休が有意義なものに変わるよう対策しておきましょう。

また、

- 育休が取れない

- もしくは、取れても短期間になってしまう

場合には男性側が、

- 月に数回はママのフリー時間をつくる

- 可能なかぎり早く帰宅する

- 夜勤または朝勤のどちらかを交代する

- 主体的に夫婦で話し合う時間をつくる

の4つを意識し、ワンオペ育児に苦しむパートナーの負担を主体的に少しでも減らせるように行動するのがおすすめです。

以上、今回は男性の育休についてお話しました。

法改正も進み、少しずつ男性も育休が取りやすくなっています。

ぜひ育休を取る際には、「育休でやること」や「育休後の生活」についても具体的に話し合ってみてくださいね^^

ご家族が増える上での金銭面のご相談については、FPとしてお力になれることも多いと思います。

お困りの際は、遠慮なくお声がけくださいませ!

FP事務所サービス

| FP相談 |   販売ノルマがない独立系FPが、 幅広いジャンルのご相談をお受けします。 住宅購入 保険 家計管理 資産運用 相続・贈与対策 など 無料相談はこちら |

| 公式LINE |   公式LINEのお友達登録&簡単アンケートで、 以下5つの特典を無料プレゼント! 家計リスク簡易チェッカー 新NISA活用チェックリスト 住宅購入チェックリスト 保険リスクマップ表 子どものお小遣い表 公式LINE 友だち登録はこちら |

| FP相談 | 公式LINE |

販売ノルマがない独立系FPが、 幅広いジャンルのご相談をお受けします。 住宅購入 保険 家計管理 資産運用 相続・贈与対策 など |   公式LINEのお友達登録&簡単アンケートで、 以下5つの特典を無料プレゼント! 家計リスク簡易チェッカー 新NISA活用チェックリスト 住宅購入チェックリスト 保険リスクマップ表 子どものお小遣い表 |

| 無料相談はこちら | 公式LINE友だち登録はこちら |

コメント(承認制のため、4~5日以内に反映・返信予定です)